Dicen las viejas leyendas de Irlanda que existió un hombre tan ruin y miserable que hasta el mismo diablo quiso conocerlo. Su nombre era Jack, aunque todos lo llamaban Jack el Tacaño. Era un alma corrompida, negra como el carbón ardiendo en el infierno, y sus engaños y maldades resonaban más allá de los límites del mundo de los vivos.

Una noche oscura, cuando el viento aullaba entre los árboles desnudos, Lucifer se presentó en el pueblo, disfrazado de un hombre común. Se sentó junto a Jack en una taberna desvencijada, y durante horas bebió con él, observando la oscuridad que destilaba su corazón. Finalmente, el diablo reveló su verdadero rostro, una visión terrible y abrasadora, y le anunció que había venido a reclamar su alma, para arrastrarla a la condenación eterna.

Pero Jack no era un hombre fácil de engañar. Con voz calma, pidió una última voluntad: una ronda más antes de partir hacia el tormento. Lucifer, disfrutando de su victoria, aceptó. Sin embargo, al buscar el pago, descubrieron que no llevaban ni una sola moneda. Fue entonces cuando Jack, con mirada astuta, desafió al diablo a convertirse en una moneda de plata para saldar la cuenta. Lucifer, orgulloso, accedió… pero tan pronto lo hizo, Jack lo metió en su bolsillo, junto a un crucifijo de plata que llevaba consigo. El metal sagrado quemaba y aprisionaba al príncipe del infierno. El diablo, retorciéndose en el encierro, suplicó su libertad. Jack sonrió, mostrando los dientes amarillentos, y le arrancó una promesa: no podría tocar su alma durante un año.

Lucifer aceptó a regañadientes y desapareció. Pero cuando el plazo terminó, regresó en busca de Jack. El pícaro, sin embargo, había preparado otro engaño. Le pidió al demonio que le permitiera una última comida: una manzana de un árbol retorcido, cuyas ramas se mecían como brazos huesudos. Cuando el diablo subió a por ella, Jack grabó una cruz en el tronco con su cuchillo mellado. El símbolo ardía como fuego sagrado, dejando al diablo atrapado en la copa del árbol. Jack, con su voz rasposa, le arrancó una nueva promesa: diez años de libertad y, además, que jamás, bajo ninguna circunstancia, pudiera su alma ser reclamada por el infierno. Lucifer, furioso pero vencido, aceptó y desapareció en la bruma.

Pero el destino de Jack fue aún más amargo. Tiempo después, cuando su corazón dejó de latir y su aliento se extinguió, fue alzarse a las puertas del cielo, donde San Pedro le negó la entrada. Sus pecados eran demasiado oscuros. Desesperado, Jack descendió al infierno, pero allí también le cerraron el paso. El diablo, todavía resentido, le recordó su pacto y lo expulsó. Como burla final, arrojó a Jack unas ascuas ardientes del propio infierno. Jack tomó un viejo nabo, lo ahuecó con sus uñas sucias y llenas de tierra, y puso dentro los carbones para alumbrar su camino.

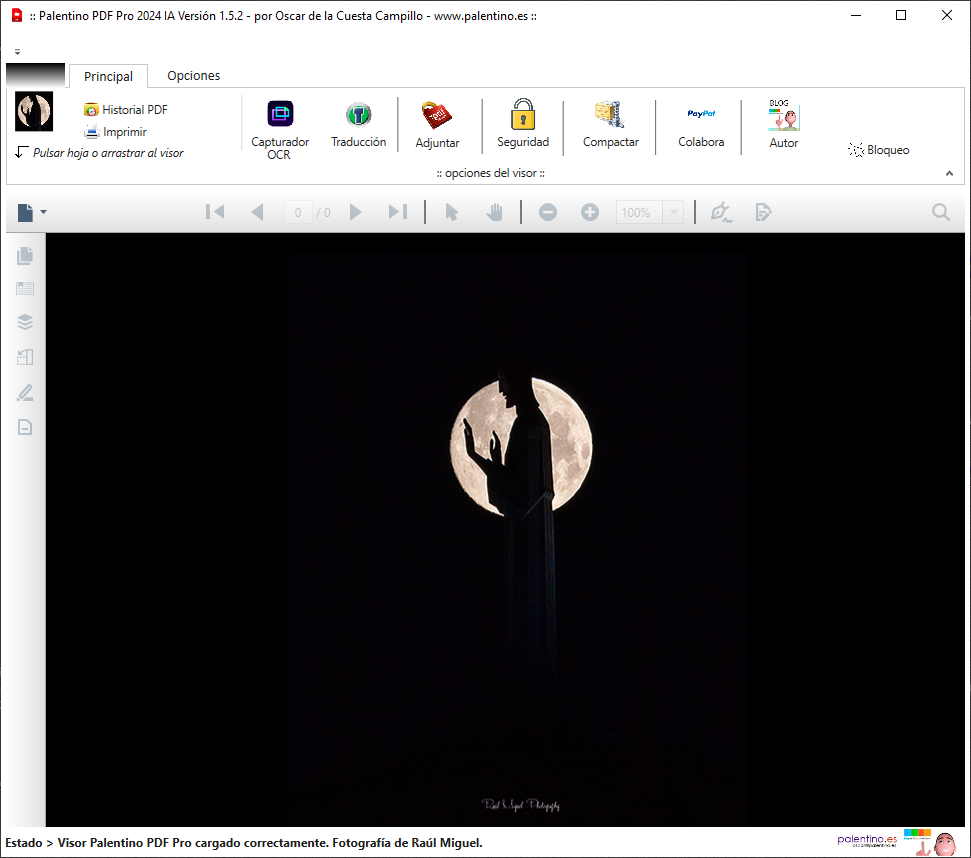

Desde entonces, condenado a vagar en la noche eterna entre el mundo de los vivos y el de los muertos, se convirtió en Jack of the Lantern. Su figura espectral, iluminada por la débil luz de su linterna infernal, deambula por caminos solitarios y campos oscuros, buscando descanso… o compañía para su eterna condena.

Así nació la costumbre de tallar rostros horrendos en nabos, y más tarde en calabazas, iluminados por dentro para ahuyentar a Jack y a otros espíritus errantes durante la noche de Halloween. Porque nadie quiere que Jack el de la Linterna llame a su puerta, exigiendo “dulce… o travesura”.

Feliz Halloween… si te atreves.