A veces, en lugar de sentirte pequeño o incluso deprimido por no ser mejor, ocurre algo más honesto y liberador: te das cuenta de que deberías sentirte afortunado.

Afortunado por estar rodeado de arte, de música, de cine, de talento y de personas con conocimiento. No por haber creado todo eso, sino por poder habitarlo. Por convivir con ideas, imágenes y melodías que otros imaginaron con verdad y que ahora te alcanzan.

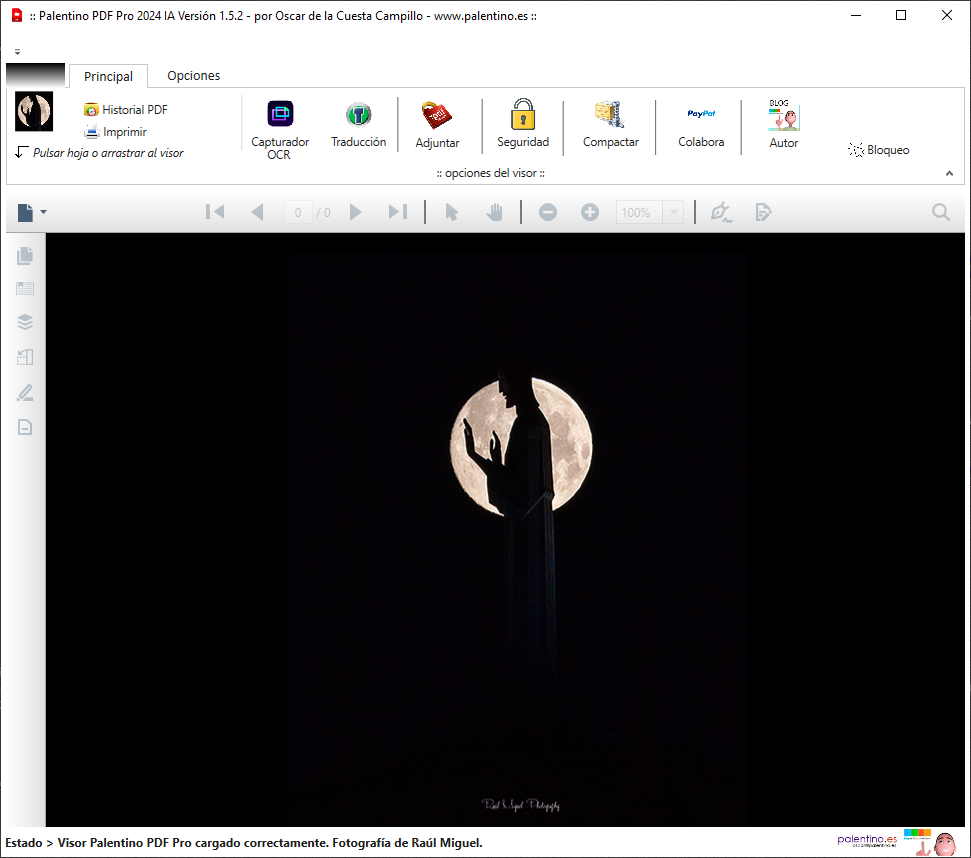

La belleza, muchas veces, no está en producir, sino en participar; en dejar que lo que otros hicieron te transforme en silencio.

Pero su ausencia también existe, y es antagonista.

Un lugar sin arte, sin música, sin pensamiento, sin personas que te reten o te inspiren puede convertirse en un infierno cotidiano. No grita ni golpea de inmediato, pero desgasta.

La falta de belleza estrecha el mundo, vuelve pesado el tiempo y seca la curiosidad. Ahí comprendes que la belleza no es un adorno ni un capricho: es alimento.

Es refugio.

Es una forma de supervivencia.

Y entonces aparece la gran belleza —como en la película 😉—: reconocer que hay gente más inteligente, más sensible o más creativa que tú… y agradecer estar cerca.

Lejos de empequeñecerte, te coloca en tu sitio. Te recuerda que escuchar es tan valioso como hablar, y que crecer casi siempre empieza con la humildad.

En esa idea resonaba Pau Donés cuando cantaba que depende, que todo es bonito. No porque todo sea fácil o justo, sino porque todo puede ser mirado con conciencia y gratitud.

Y, por encima de todo, está la belleza más pura: la inocencia de un niño.

Por ejemplo, cuando miro a mi hija: su risa sin cálculo, su felicidad sin motivo aparente, su capacidad de asombro ante lo pequeño.

Un niño no necesita grandes discursos para ser feliz; le basta un instante, una mirada, un juego. En su forma de estar en el mundo hay una lección silenciosa: la belleza no siempre se entiende, a veces simplemente se vive.

Al final, todo encaja.

Vivir rodeado de belleza, de talento, de personas valiosas y de miradas limpias no es lo normal: es un privilegio.

Y saber reconocerlo, en vez de lamentarse por no ser más, es quizá una de las formas más profundas de inteligencia…

y de paz.