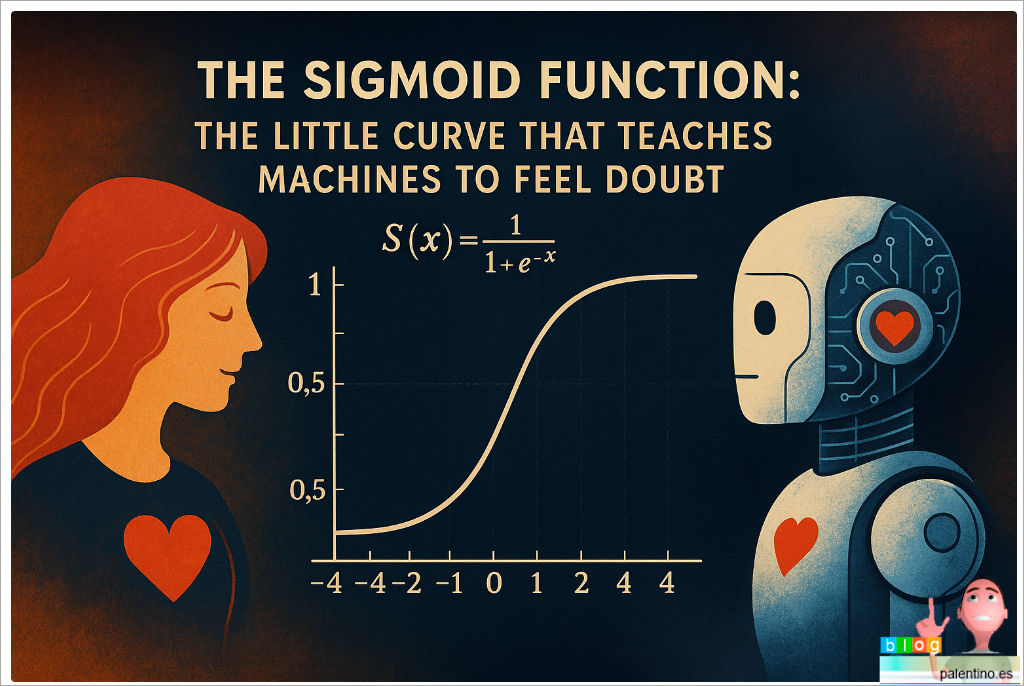

A veces, los conceptos más fríos esconden las historias más humanas.

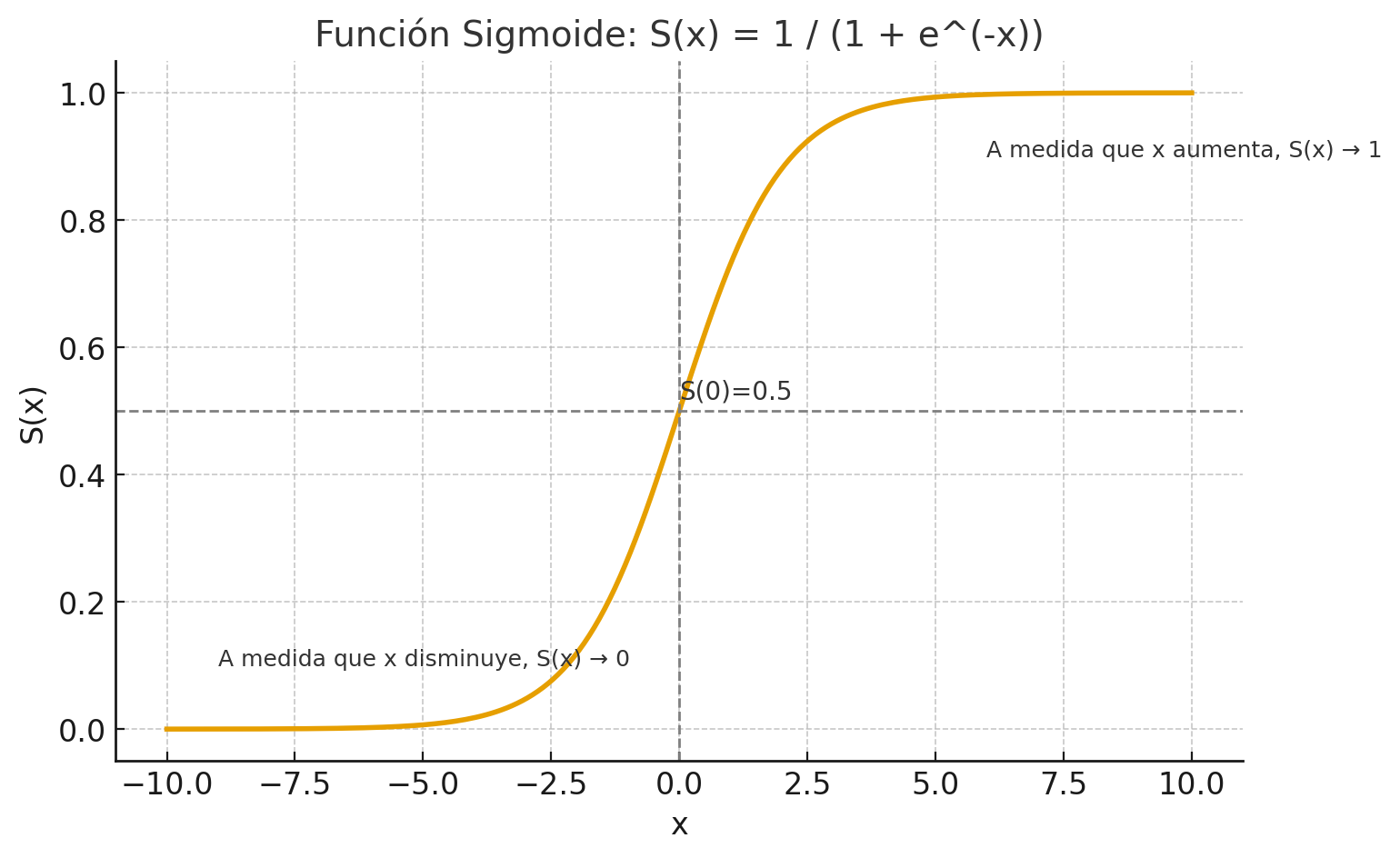

La función sigmoide, esa simple curva en forma de “S” que usan las máquinas para aprender, guarda un secreto profundo: enseña a las inteligencias artificiales a dudar.

Porque no todo es blanco o negro.

Entre el cero y el uno hay matices, posibilidades, aprendizaje… y humanidad.

Esta curva mágica no solo transforma números, también simboliza la evolución del pensamiento —tanto de las máquinas como del nuestro—.

Nos recuerda que la inteligencia no es certeza, sino la capacidad de adaptarse, de cuestionar y de sentir.

🧠 De números a emociones digitales

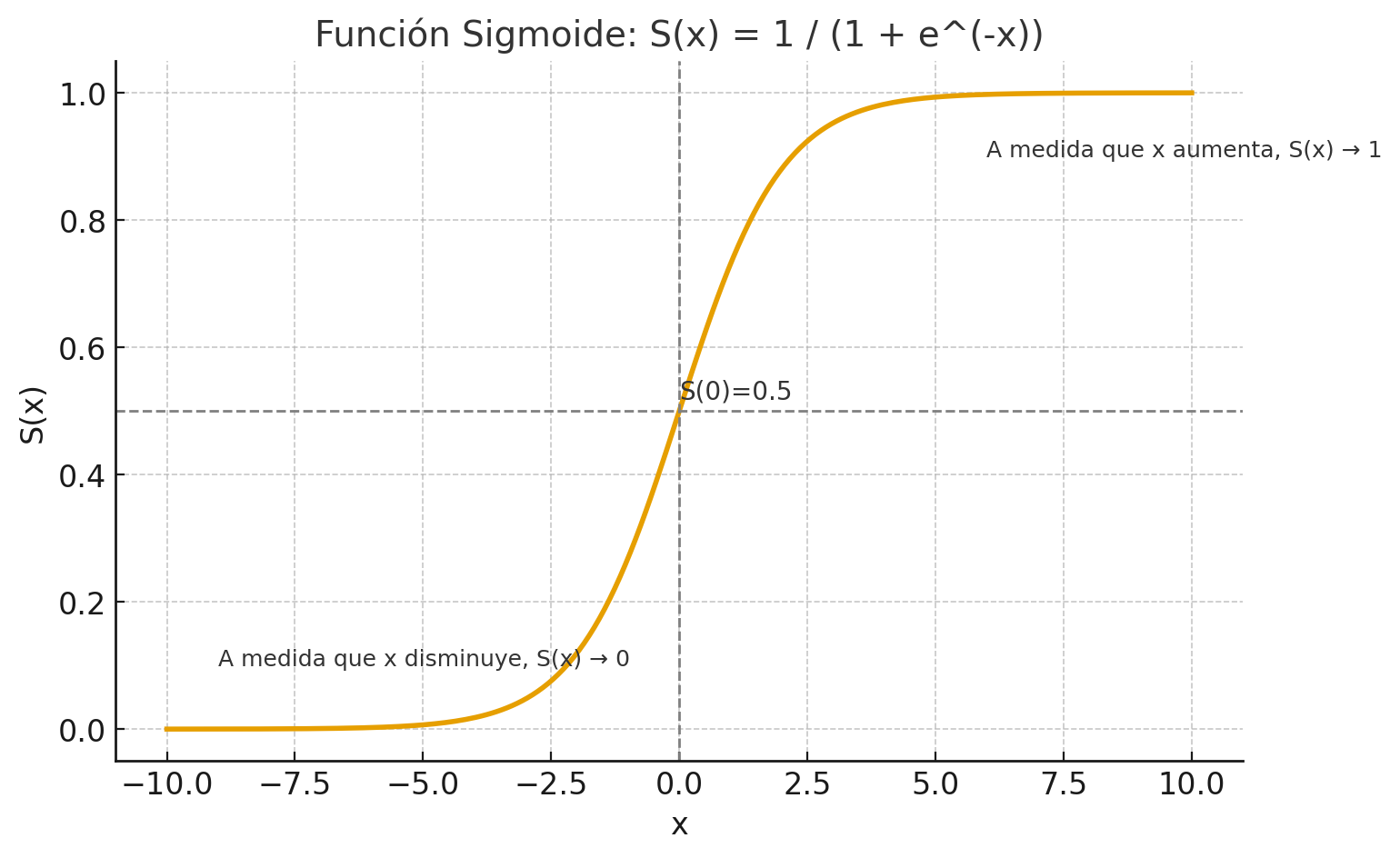

La sigmoide toma cualquier número —sea gigante o diminuto— y lo transforma en algo entre 0 y 1.

Así convierte certezas absolutas en matices, probabilidades y sentimientos intermedios.

📘 Su magia:

👉 Si el valor se acerca a 1, la máquina dice “sí, esto me convence”.

👉 Si se acerca a 0, responde “no, no lo creo”.

👉 Pero si está en 0.5, duda… como lo haríamos tú o yo.

La sigmoide toma cualquier número (grande, pequeño, positivo o negativo) y lo transforma en un valor entre 0 y 1.

Es como un “traductor” que convierte magnitudes en probabilidades.

💡 Ejemplo visual:

Un modelo de IA analiza correos:

- Si el texto parece spam → resultado 0.9 → “muy probable que sea spam”.

- Si es neutral → 0.5 → “no está claro”.

- Si parece legítimo → 0.1 → “probablemente no es spam”.

⚙️ Donde late esta curva

- Inteligencia Artificial:

En redes neuronales, decide si una neurona se “activa” o no.

Un valor cercano a 1 significa “sí, esto es importante”, y cercano a 0 “no lo es”.

- Medicina y biología:

En modelos de crecimiento de poblaciones o respuesta de medicamentos.

Las curvas de crecimiento en biología suelen seguir la forma sigmoide.

- Estadística:

En la regresión logística, permite estimar probabilidades (por ejemplo, si un cliente comprará o no un producto).

- Economía y sociología:

Modela cómo las personas adoptan nuevas tecnologías o modas: pocos al principio, muchos después, y finalmente se estabiliza.

🌱 Una lección escondida

La sigmoide nos recuerda que ni las máquinas aprenden de golpe, ni nosotros lo hacemos.

Crecemos poco a poco, curvando nuestra experiencia hasta alcanzar claridad.

Cada vez que una IA distingue tu voz, recomienda una canción o detecta una sonrisa,

una diminuta S se traza en silencio, equilibrando entre el no saber y el comprender.

💬 Reflexión final:

La inteligencia —humana o artificial— no está en el blanco o negro,

sino en ese delicado gris donde nacen las decisiones sabias.

Y esa sabiduría… tiene forma de S. 💫

❤️ Si esta historia te inspiró, compártela.

Tal vez hoy, gracias a una simple curva, otro humano (o máquina) aprenda a pensar un poco mejor.